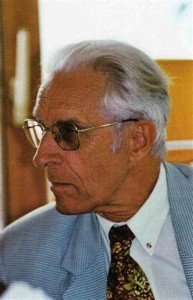

Maurice MONNOYER †

Maurice MONNOYER †

75, rue Jacques Tati F-34070 Montpellier. – France Téléphone : 04 67 85 77 43 Adresse électronique : maurice.monnoyer@gmail.com Brève biographie : Né à Namur le 20 juin 1920. Engagé dans l’armée belge en 1940. Prisonnier de guerre en Allemagne. Etudes secondaires à l’Athénée royal de Namur. Ensuite : diplômé de l’Ecole Supérieuere de Journalisme de Lille. Journaliste pendant 37 ans à « Nord Eclair », au « Journal d’Alger », à « La Dépêche quotidienne d’Algérie » et « l’Effort Algérien » (rédacteur en chef). Retraité depuis 1980. Commence alors une carrière d’écrivain. Seize livres : Journaliste en Algérie ou l’histoire d’une utopie , J’ irai vers le soleil ou la passion d’informer, Trois heures avec Simenon (interview accompagnée de photos inédites), Célébration de la Wallonie, Dialogue sur la souffrance et la mort, avec Vocation spirituelle de la vieillesse par Henri Sanson, Naufragés de l’amour (nouvelles), Le seul amour de ma vie (roman), Vieux : oui – Vieillard : non (journal d’un octogénaire provençal), Les grands-parents sont éternels (autofiction), Voir Dieu, enfin ! , Une histoire d’amitié (née en captivité), Journaliste de A à Z (alphabet d’une vie) et Misères et bonheurs du du grand âge. Activités réduites, à cause de l’âge. Après 80 ans, président du Comité catholique contre la faim et pour le développement du Vaucluse ; émission pendant deux ans à Radio-Maguelone (Montpellier) : entretiens avec des personnes âgées, responsable pendant dix ans du Journal paroissial de Notre-Dame- de-la-Paix (Monptellier). A présent : l’écriture. Je tiens aussi un Journal depuis 1939. Distinctions : médaille du travail, médaille de la captivité.

Suite à la suggestion de son fils, Maurice Monnoyer a écrit son autobiographie.

AUTOBIOGRAPHIE DE MAURICE MONNOYER

(commencée en août 2013)

« Papa, tu vas bientôt fêter tes 94 ans. Le moment est venu d’écrire ton autobiographie. Ta vie a été riche en évènements. Tu as connu la guerre et la captivité en Allemagne et vécu le bonheur avec maman. Le récit détaillé de ce que tu as vécu m’intéresse ainsi que notre famille et tes amis »

J’étais assis au coin du feu de bois de la maison lozérienne de Jean-Maurice en août 2013. Je l’écoutais avec plaisir. Nous avons échangé sur plusieurs sujets. Écrire mon autobiographie ? L’idée ne m’était jamais venue à l’esprit jusqu’à ce jour. Mais pourquoi pas ?

Rentré à Montpellier où règne toujours une chaleur caniculaire, je repense à la suggestion de mon fils.

Mais d’abord qui suis-je en cette année 2013 ? Un vieil homme qui souffre de fortes douleurs lombaires, qui pense de temps en temps à la mort, qui prie plus que par le passé et qui garde au cœur la déchirure d’avoir perdu celle qui lui a donné le bonheur pendant 70 ans. Ma Cécile chérie…

Je suis né le 20 juin 1920, rue de Fer à Namur, la capitale de la Wallonie. Naguère, j’ai publié un livre intitulé Célébration de la Wallonie. Mes descendants doivent savoir qu’ils ont du sang wallon dans les veines.

Août 1914. Mon grand-père paternel, Guillaume Monnoyer (1869-1914), boulanger, poussé par sa curiosité, est allé voir ce qui se passait sur la Place d’Armes, à Namur, où il habitait. Une bombe allemande est tombée. Un éclat a frappé mon grand-père à la tête. Sa mort coïncidait avec le début de la première guerre mondiale.

Quand je suis né, mon père, Louis Monnoyer (1892-1980) venait d’entrer à la Société des chemins de fer belges. Ancien soldat du 4me Carabiniers, il avait été fait prisonnier sur le champ de bataille, en voulant aider un camarade blessé… Sa captivité près de Cologne dura cinq ans. Il n’en a jamais parlé. Quand on lui parlait des Allemands, il les traitait de « boches », terme injurieux qui traduisait ses souffrances pendant sa captivité.

Ma mère, Liévine Dermine (1890-1983) avait 30 ans lorsqu’elle rencontra mon père dans la Parc Louise-Marie, à Namur. Il se promenait avec son amie Zoé qui lui présenta celle qui allait devenir son épouse. Tout de suite séduit, il la raccompagna au départ du tram à vapeur, qui reliait Namur à Spy où habitait Liévine, chez ses parents, rue de la Sauvenière. Ma mère était lasse d’être la servante de bourgeois aisés depuis sa quatorzième année. Son père, Camille Dermine (1866-1936), que j’ai bien connu, était paralysé. Il marchait très difficilement avec deux béquilles. Il avait sans doute contracté sa maladie pendant son pénible travail dans une salle humide des Glacières Saint-Gobain à Suarlée. Ma grand-mère maternelle, Marie Potier (1867- 1952), menait avec courage des tâches multiples que j’ai contées dans mon livre Les grands-parents sont éternels (L’Harmattan). Leur fils Camille, déporté par les Allemands en 1914, avait dû laisser son épouse et ses trois enfants : Louise, Suzanne et Arthur. Un jour, Marie est allée voir si tout allait bien pour sa belle-fille et ses enfants. Qu’elle ne fut pas sa surprise de constater que les enfants avaient été abandonnés par leur mère. Elle les emmena chez elle. Surprise de son mari. « Pouvais-je les laisser dans la merde et sans soins ? » lui dit-elle. Elle avait déjà cinq enfants et devait s’occuper du jardin, de la vache, du cochon, des poules, de la cuisine… Jamais je n’ai connu de femme aussi extraordinairement courageuse. Elle avait un fichu caractère : il ne fallait pas lui chercher noise.

Quand je suis né dans le petit et très modeste appartement de mes parents, un régiment défilait dans la rue. La musique militaire a-t-elle fait sourire ma chère maman qui était dans les douleurs de l’accouchement ? Je ne sais pas. Mon père n’a pas assisté à ma naissance. Marie, la sage-femme, lui avait dit : « Allez-vous promener Louis. Je n’ai pas besoin de vous ».

Ma mère n’a certainement pas caché son bonheur quand Marie lui mit son Maurice dans les bras. Ce bonheur effaçait subitement les humiliations et les fatigues de son long travail de servante. Avant de rencontrer son futur mari, elle avait aussi travaillé comme cuisinière au Grand Bazar de Namur.

Mon père, mis au courant par Marie, courut chez sa mère, Thérèse Goblet (1873-1968) que nous appelions Nénène. Il triomphait en annonçant ma naissance à toute la famille. C’était, pour lui, un merveilleux cadeau du Ciel.

Pourquoi m’a-t-on donné le prénom de Maurice ? Parce que, trois ans avant ma naissance, le frère de mon père, Maurice Monnoyer, était décédé, à l’âge de 17 ans, des suites de la grippe dite espagnole, qui fit des milliers de morts en France et en Belgique.

J’ai toujours regretté de ne pas avoir connu ce Maurice Monnoyer, le seul artiste de la famille. Nénène m’a confié ses dessins et ses aquarelles. Il fréquentait les Beaux-arts de Namur. Je suis certain qu’il aurait eu une belle carrière artistique. J’aurais aimé bavarder avec lui.

Le 29 juin 1920, j’étais baptisé en l’église Saint-Joseph, située rue de Fer : Maurice, Achille, Camille, Henri, Ghislain. Mon parrain était le mari de ma tante Ernestine, sœur de mon père. La marraine, ma grand-mère Marie Potier. De l’un et de l’autre, je n’ai reçu aucun cadeau.

Mes parents – très pauvres – n’ont pas pu rester dans l’appartement de la rue de Fer. Il n’y avait pas de salle de bains et le WC se trouvait à l’extérieur. Ils s’établirent dans un modeste rez-de-chaussée de Saint-Servais (proche banlieue de Namur). Je me souviens vaguement que je me déplaçais sur le derrière pour aller voir ce qui se passait à l’extérieur.

Peu de temps après ma naissance, mon père se passionna pour la photographie. Il s’acheta un appareil sur pieds et des plaques. Jusqu’à sa mort, il fit des milliers de photos. Il les offrait ou les vendait. Je pourrais écrire un livre sur cette passion. Maman en a beaucoup souffert, car le salaire du cheminot a toujours été amputé de la somme nécessaire pour l’achat des appareils photo, ensuite des pellicules et produits pour développer.

Mes parents ont quitté Saint-Servais après avoir loué un appartement situé au troisième étage d’un immeuble rue Saint-Nicolas à Namur. Ma sœur, Marie-Josée, dont je n’ai aucun souvenir de la naissance, a vu le jour quatorze mois après son frère.

***

Dans cet appartement, outre la cuisine (où nous mangions) et une terrasse avec WC, il y avait une petite chambre sans fenêtre dans laquelle, ma sœur et moi, dormions, et une grande chambre, celle des parents, d’où l’on avait la vue sur la Place située à la fin de la rue Saint-Nicolas et sur laquelle il y avait un abreuvoir pour les chevaux et les vaches. L’abattoir n’était pas très loin. De cette chambre, on pouvait voir un immense bâtiment de l’armée (bordé de platanes) et l’école communale du quartier. Dans la chambre des enfants, mon père avait installé son « labo » photo.

Je conserve précieusement en moi les souvenirs de ma tendre enfance. Entre 8 et 12 ans, j’ai été un gamin des rues jouant aux billes sur les trottoirs ou au football sur le large trottoir du bâtiment dans lequel, paraît-il, étudiaient les futurs militaires.

Ma mère me grondait souvent, car je revenais à la maison les genoux déchirés après des escapades le long de la Meuse ou sur les hauteurs de la ville. J’ai failli un jour me noyer dans une mare peu ragoûtante. Un après-midi, je me suis bagarré avec deux « grands ». Ils m’avaient allongés sur le sol et me donnaient des coups de poing. Ma mère, par hasard, a vu la scène et m’a heureusement délivré. J’étais heureux, les poumons gonflés d’air pur, mais pas du tout intéressé par l’école.

Ca ne pouvait pas durer. Un jour, le directeur de l’école, Monsieur Waterlot, convoqua ma mère et lui dit, en me désignant : « Madame, Maurice est très souvent absent. Il n’aime pas l’école. Il faut lui apprendre un métier manuel ». Ces mots – j’ignore pourquoi – me choquèrent. De retour à la maison, je dis à maman : « Je ne veux pas aller en apprentissage. Je te promets de bien travailler à l’école ». Brusquement, j’étais décidé à changer de vie.

***

Autres souvenirs de mon enfance. Comme je l’ai écrit plus haut, nous habitions rue Saint-Nicolas. Au rez-de-chaussée, côté cour, il y avait l’atelier d’une pâtisserie de la rue de Fer. Une vieille femme, Torine (avait-elle 80 ans ?), était à l’ouvrage. Dans la cour, il y avait des paniers remplis de toutes sortes de fruits. Gourmand, il m’arrivait assez souvent de m’emparer d’un fruit. C’était tentant pour l’enfant que j’étais.

Parfois, Torine montait les trois, étages pour passer un moment avec maman. Les deux femmes s’entendaient bien, maman appréciait la gentillesse et la bonté de Torine.

Un après-midi, elles bavardaient pendant que maman déplumait une poule. Soudain, elle dit : « Je ne suis pas bien. J’ai chaud… ». Torine, inspirée, regarda sous la table. Avec stupéfaction, elle aperçut du sang qui coulait d’une jambe de son amie. Vite, elle dégringola les trois étages et alla demander aide à notre épicier, Monsieur Luther. Celui-ci monta chez nous à grandes enjambées, découvrit une femme évanouie. En se hâtant, il fit un garrot à la jambe variqueuse qui saignait. Puis, il appela un médecin qui fit le nécessaire et félicita M.Luther. Maman était sauvée. On imagine mon émotion lorsque, revenant de l’école, j’appris le drame qui aurait pu me priver de ma maman.

Autre évènement moins important, mais quand même dramatique pour ma sœur et pour moi. Nous avions un petit chien noir, Ric. Il était doux et faisait notre bonheur. Nous aimions le taquiner. Matin et soir, nous le sortions pour qu’il fasse ses besoins. Un jour, il se mit à courir joyeusement dans la rue. Il n’y avait pas beaucoup d’autos, à cette époque, dans notre ville. Mais, par malheur, l’une d’elles – qui roulait à vive allure – écrasa Ric. C’était pour nous l’horreur. Le museau de notre petit chien saignait. Il ne respirait plus. Ma sœur pleura à chaudes larmes. J’étais aussi chagriné, mais je ne le fis pas voir. Je lui dis : « Qu’allons-nous faire de notre pauvre petit chien ? Si nous mettons son cadavre en terre, nous ne le verrons plus. J’ai une idée : si nous le faisions empailler ? ». Marie-Josée approuva. Je savais qu’il y avait un empailleur à la sortie de la ville. C’était assez loin. Qu’à cela ne tienne ! Avec Ric dans un panier, nous allâmes chez cet artisan. Il examina l’animal et nous dit : «Je peux l’empailler, mais ça vous coûtera… » Une somme très importante ! Le cœur triste, nous retournâmes rue Saint-Nicolas. Que faire avec le cadavre de Ric ? A la tombée de la nuit, je le jetai dans la Meuse proche… Ma sœur et moi ne voulions pas l’enterrer. Les parents ont appris l’accident dont Ric avait été victime. Mais je me gardai bien de leur dire que la Meuse était son tombeau.

***

Avant de poursuivre, je veux citer un passage du livre que j’ai écrit vers l’âge de 25 ans et que j’avais intitulé Tout était pur alors. Un roman ayant pour trame ma jeunesse.

J’écrivais : « Pour nous, la vie était alors un jeu merveilleux qui déroulait ses fastes sur le plateau de la rue. La rue ! C’était elle notre jouet préféré, notre amie, notre refuge. Chaque fois que nous pouvions échapper aux contraintes de l’école et de la maison, nous étions comme de petits animaux flairant, sans nous lasser, les horizons de notre quartier, courant à perdre haleine derrière une bille, un tramway, un ballon, vivant d’air pur et de mouvements – de bonbons aussi. Quand je rentrais, la nuit venue, il m’ arrivait d’être giflé, victime d’un fallacieux prétexte : l’inquiétude des parents par temps d’orage ou l’oubli de mon béret sur une berge de la Meuse. Je versais alors une larme hypocrite et, presque sans transition, le domaine de nos escapades ressuscitait sur l’écran de mon lourd sommeil, éclairé par la lumière magique de mon rêve ». « J’ai écrit un livre non publié sur mon enfance et ma jeunesse, intitulé « Tout était pur alors » Ce livre n’a pas été publié. Je l’ai lu à Mouloud Feraoun, qui souhaitait sa publication.

***

Ma mère, généreuse, recevait souvent à notre table ses neveux, les enfants de sa sœur Georgine qui habitait Temploux, car ils fréquentaient un collège namurois.

Je dois relater ici un évènement dramatique qui bouleversa toute la famille. Maman avait un frère, Camille, et trois sœurs : Georgine, Florine et Alix. Alix, la plus douée de la famille, s’était mariée avec un Bruxellois et travaillait dans une société cinématographique. On lui avait promis un avenir brillant. Un soir, après son travail, elle sauta dans un tram. Elle portait une longue robe. Pressée, elle voulut sauter du tram en marche, place de Broucker. Elle ne vit pas qu’un autre tram arrivait dans le sens inverse. Elle tomba sur les rails et fut écrasée. Le Journal La Libre Belgique a relaté ainsi ce tragique accident : « Affreux accident de tram. Une femme tuée. Lundi après-midi, un affreux accident dû à l’imprudence de la victime s’est produit Place de Brouckère. La nommée L. Alix, âgée de 26 ans, demeurant rue de Moerkerke, 3, avait pris place sur la plateforme arrière de la motrice du tram 58 se dirigeant vers la gare du Midi. Place de Brouckère, la jeune voyageuse sauta du tram avant l’arrêt complet. Elle trébucha et roula sous les roues de la voiture baladeuse. Le watman stoppa aussitôt. On a dû soulever la lourde voiture pour en dégager la malheureuse victime. Celle-ci a été relevée avec de graves blessures à la tête et sur tout le corps et atteinte de dangereuses lésions internes. Son transport en auto à l’hôpital Saint-Jean fut immédiatement décidé. Malgré tous les soins, la malheureuse y expira, sans avoir repris connaissance ». J’avais 6 ans et je vis la douleur sur le visage de maman. Je me souviens vaguement de la tante Alix. Elle était venue nous voir dans l’appartement de la rue Saint-Nicolas. Elle était belle, élégante, souriante. Elle avait des cadeaux plein les bras.

***

J’ai fait ma première communion en l’église Saint-Nicolas à l’âge de 12 ans, avec ma sœur. Pour l’occasion, ma mère invita la famille à un somptueux repas. Il y avait une vingtaine de personnes. J’avais commencé à apprendre à jouer du violon. Devant les invités, j’ai donné un petit récital. Mais je n’étais pas doué pour la musique. Je n’ai pas tardé à abandonner le violon, ce qui peina ma mère. A la sortie de la messe, un scout me donna une image représentant le Christ. Il me dit : « N’oublies jamais, Maurice, que tu as juré de servir le Seigneur ». Ces paroles m’ont fortement impressionné. Je ne les ai jamais oubliées.

***

J’avais 11 ans quand je décidai de ne plus jouer dans la rue et d’étudier sérieusement, avec l’aide d’un instituteur (rémunéré par maman). J’ai recommencé la sixième primaire. En fin d’année, au concours des écoles communales de la ville, je fus classé huitième et l’on m’attribua le Prix d’Excellence.

Un camarade, plus brillant que moi, s’appelait Gustave Masset. Il avait été classé quatrième et voulait devenir officier. Il m’annonça qu’il commencerait ses études secondaires à l’Athénée royal de la ville. J’ai répondu : « J’irai moi aussi à l’Athénée » sans savoir à quoi cela m’engagerait.

Comme Gustave, je m’inscrivis donc en 6me latine. Ma première année à l’Athénée fut déroutante. Je ne comprenais rien au latin et j’avais beaucoup de difficultés à comprendre les règles grammaticales du français. Sans étonnement, j’appris en fin d’année que j’avais échoué en latin et en français.

Je décidai d’abandonner le latin et de travailler dur tout l’été pour réussir l’examen de rattrapage du français, en septembre. C’est ce qui arriva et je fus, dès lors, admis en 5me moderne, section scientifique.

Je perdis de vue Gustave qui fit, par la suite, de brillantes études militaires. Pendant la guerre de 39-45, il entra dans la Résistance belge. Je me souviens l’avoir revu dans un train. Il ne me parla pas de ce qu’il faisait. Après la guerre, ses parents – venus voir les miens – racontèrent que leur fils avait été capturé par les Allemands, emmené à Dachau où il trouva une mort atroce.

A l’Athénée, sans difficulté, je fus admis en 4me moderne scientifique et, l’année suivante, en 3me. Dans notre classe, un peu l’écart, pour que les garçons ne lui parlent pas, il y avait une jeune fille danoise. Nous n’avons pu nous entretenir avec elle qu’à la fin des études : elle nous invita à prendre un verre chez elle. Toute ma vie, je me suis souvenu de ce que le professeur de 3me avait dit à ses élèves au début de l’année scolaire : « Vous êtes une trentaine dans ma classe. Vous devez travailler avec application si vous voulez passer en 2me scientifique. Mais je sais que vous ne serez qu’une dizaine à terminer les Humanités. A bon entendeur salut ! » Cet avertissement redoubla mon ardeur au travail. Dans les cours, il y avait la trigonométrie, la géométrie et d’autres branches des mathématiques. C’était normal, puisque la section que j’avais choisie orientait vers les carrières scientifiques. Ma mère, en se privant, me permettait d’acheter des livres assez chers.

***

Je fais ici une parenthèse. Je n’étais pas doué pour les sciences. Je rêvais déjà de journalisme. Mais je voulais à tout prix obtenir le Bac belge. Je me suis donc appliqué à étudier. Dans la classe de 1re scientifique, nous n’étions plus qu’une dizaine. Je terminai mes études secondaires avec succès.

Au cours des deux années qui précédèrent la fin de mes études secondaires, j’ai écrit une nouvelle intitulée Toujours. Elle parut dans Le Faucon, la revue des étudiants de l’Athénée. Encouragé, j’ai envoyé cette nouvelle à l’hebdomadaire Les Bonnes Soirées, qui la publia et me versa… mes premiers droits d’auteur !

Je me demandais déjà quel serait mon destin futur. Il m’était impossible, me disais-je, d’envisager la carrière journalistique, n’ayant aucune relation dans le monde de la presse et mon diplôme ne m’orientait pas vers une carrière littéraire. « Pourquoi, pensais-je naïvement, ne pas chercher à devenir officier (influence de Gustave Masset) ? ». Je décidai donc, en 1938, de passer le difficile examen A qui me permettait de réaliser mon projet. Pour cela, il fallait d’abord réussir un premier examen, puis celui des épreuves littéraires (français, dissertation, littérature) et, quelques mois plus tard, les épreuves scientifiques (mathématiques, chimie, physique).

Grande fut pour ma famille et pour moi, la joie d’avoir réussi les trois épreuves (sur 2000 candidats, 120 furent reçus ; je crois me souvenir que je fus classé 67me). C’était en octobre 1939. Le 1er mars 1940, je contractai un engagement de trois ans dans l’armée belge. Je fus orienté tout naturellement vers la Compagnie École du 4mle Carabiniers à Bruxelles.

***

Nouvelle parenthèse. Importante. Dès ma douzième année, l’écriture a été ma passion. Je n’en parlais à personne. Mais ayant découvert que le journal de Namur Vers l’Avenir publiait chaque semaine une page pour les enfants, j’ai envoyé un mauvais poème à celle qui dirigeait cette page, Madame Rémy-Houbeau. Elle signait Maman Lise. A ma vive surprise, mon poème parut avec mes initiales. Quel bonheur pour l’enfant secret que j’étais ! J’ai continué, pendant une dizaine d’années, à envoyer à Maman Lise des textes divers qui tous paraissaient : une série sur les hommes et les femmes célèbres, ma rencontre avec la reine Elisabeth, l’histoire de mon chien, etc, etc… En janvier 1940, j’ai même créé un petit personnage namurois : Colas dont je contais les aventures.

Très vite, Maman Lise me prit en affection, elle m’écrivait, je lui répondais. Elle est devenue ma mère spirituelle, elle m’a aidé à écrire dans un français correct, m’a invité plusieurs fois à lui rendre visite. J’ai fait la connaissance de son mari et de ses enfants. Elle habitait une grande maison, sur les hauteurs de Namur, à Bouge. J’étais fasciné par sa grande bibliothèque. Je lui confiais mes rêves et mes projets. Je lui parlais de Cécile, ma correspondante. Quand je suis devenu journaliste, en 1945, elle s’est réjouie. C’était une femme rayonnante qui m’a aidé à construire ma personnalité et ma carrière professionnelle. Merci, mon Dieu, de l’avoir mise sur ma route !

***

Le Seigneur a fait beaucoup mieux. Il a comblé ma soif de bonheur. Comment ? En permettant à un Wallon de 18 ans d’entrer en contact avec une jeune Européenne d’Algérie, Cécile. Notre histoire est à peine croyable. Dieu voulait certainement qu’elle et moi formions un couple.

C’était en juin 1938. J’habitais à Spy. Tous les matins, deux camarades frappaient à ma porte. En leur compagnie, je prenais avec eux le chemin de la Vieille Place où s’arrêtait, venant d’Onoz, le tram à vapeur. Nous y montions pour nous rendre à l’Athénée royal à Namur où je faisais mes études secondaires.

François, un des camarades, me dit : « J’ai un correspondant en Algérie. Il m’envoie des cartes postales de son beau pays. J’apprends ainsi à le connaître ». Sans l’avoir du tout prémédité, je lui réponds : « C’est intéressant ce que tu me dis. Moi aussi, j’aimerais avoir non pas un correspondant, mais une correspondante ». François : « Je vais écrire à mon ami algérien… ».

Cet ami de François, Eugène Gutierrez, habitait dans le même immeuble que Cécile. Il alla la voir et lui transmit ma demande. Réponse de Cécile : « Ca ne m’intéresse pas. Je suis très prise par mon travail et la JOCF. Je n’ai pas envie d’avoir un correspondant belge ».

– Je vais tout de même communiquer votre nom et votre adresse à mon ami François.

Sans tarder, j’ai écrit une lettre banale, mais assez longue à Cécile. Pas de réponse.

En octobre ou en novembre de la même année, Cécile – je tiens cela d’elle – décida de mettre un peu ordre dans le tiroir où elle rangeait tous les papiers de son travail et de la JOCF (1). Elle y retrouva ma lettre et se dit : « Je n’ai pas répondu à ce jeune homme. Ce n’est pas poli ».

Elle m’envoya une lettre assez courte qui commençait ainsi : « Je ne vous connais pas, mais je tiens à vous dire que je suis catholique ». Elle affirmait d’emblée ce qui était important pour elle. Moi aussi, j’étais croyant, et le suis toujours. La foi fut ainsi, dès le départ, le socle de notre amour. Il a été possible grâce à Eugène Gutierrez qui a insisté pour la réussite de notre correspondance. Ma gratitude à son égard est immense. Longtemps après mon mariage avec Cécile, nous avons retrouvé Eugène. Retraité, il habitait Montpellier. Nous nous sommes revus, chez lui, plusieurs fois avec bonheur.

Notre amour, commencé en 1938, a duré 74 ans. La correspondance a duré près de 7 ans. Il y a eu la guerre et ma captivité en Allemagne, mais nous n’avons pas cessé de nous écrire. Pendant l’Occupation, nous sommes restés en contact par l’envoi de messages de la Croix-Rouge internationale. Pas plus de 25 mots par message. C’était suffisant pour dire que nous étions vivants. Ces messages mettaient six mois pour arriver à destination.

A partir de la Libération, j’ai recommencé à envoyer de longues lettres à ma Cécile chérie. Je lui ai appris que je me préparais à devenir journaliste. Elle me parlait de son travail et de la JOCF à laquelle elle donnait le meilleur de son temps et de ses forces. Elle évoquait toujours « notre si joli rêve ». Dès que je suis devenu journaliste (à Nord Eclair), en 1944, j’ai désiré me rendre en Algérie. La guerre n’était pas terminée. On se battait encore dans les Ardennes belges et aux Pays-Bas.

Comment dès lors « notre si joli rêve » pouvait-il devenir une réalité merveilleuse ? Puisque j’étais journaliste, je pouvais me rendre en Algérie. Comment ? J’ai lu dans un quotidien concurrent que la sœur de Georges Guynemer, le héros de 14-18, avait fondé une association pour protéger les enfants du Nord et du Pas-de-Calais pendant la durée de la guerre. Des centaines d’enfants avaient ainsi été accueillis dans des familles de pieds-noirs, en Algérie. Dans son communiqué, elle portait à la connaissance des familles que les enfants étaient en bonne santé et ne tarderaient pas à retrouver leurs parents.

Mais voilà un beau sujet de reportage, me dis-je ! Aller voir ces enfants, les photographier, rassurer les parents. Sans hésiter, je sollicitai un entretien avec mon rédacteur en chef, M. Robichez. Nord Eclair n’était pas riche. J’ai dû insister pour qu’il accepte que je me rende en Algérie. M.Robichez me remit une lettre pour les responsables du MRP, que j’allais sûrement solliciter. Sans leur appui, je n’aurais sans doute pas obtenu, à Paris, l’ordre de mission à faire une enquête en Algérie.

Mais ce fut très long. Comme je l’ai écrit plus haut la guerre n’était pas finie. Pendant une semaine, j’ai été de bureau à bureau, cherchant par tous les moyens de convaincre les autorités militaires. Finalement, je l’ai obtenu cet ordre de mission, signé du Secrétaire d’Etat à l’information (on le retrouvera dans mes archives). Mon séjour à Paris a été très pénible. Je me nourrissais de deux sandwichs par jour. Il neigeait. J’avais froid. Mais, au cœur, l’espérance.

J’ai pris le train pour Sète. Je suis arrivé dans cette ville, épuisé (debout une grande partie du voyage). Le Sidi-Brahim, un vieux cargo, était à quai. On refusa d’abord de me laisser monter à bord : mon nom n’était pas sur la liste officielle des passagers. Mais, comme j’apportais un additif à cette liste, me concernant, je fus finalement autorisé à monter sur ce bateau. A peine le cargo eut-il pris le large, qu’il dut affronter une violente tempête. Je fus contrains de m’allonger et je vomis tout de qu’il y avait dans mon estomac. Pendant 35 heures, quel supplice ! Mais tout à une fin. Quand le cargo s’immobilisa, je me levai…

Enfin Alger ! Le soleil brillait. Il neigeait à Paris. Un yaouled (petit Arabe), venu près de moi, me demanda : « Je porte ta valise, Monsieur ? ».

***

Me voilà donc dans la capitale algérienne. Grandes avenues. De beaux hôtels. Le ciel bleu. Où vais-je dormir et manger ? Comment rencontrer les enfants Guynemer dispersés dans les départements d’Alger et d’Oran ? Brusquement, je réalise que je ne peux pas faire mon reportage. Je suis angoissé. Que faire ?

Je suis croyant. Le Saint-Esprit me chuchote : « Mais tu as une lettre d’un camarade de Nord Eclair ! ». C’est vrai. J’avais complètement oublié. La veille de mon départ, au journal, un ami m’a demandé de remettre une lettre à une tante religieuse, sans nouvelles de sa famille depuis 1945. Sur le moment, je me suis dit : « A quoi pense-t-il ? Comment pourrais-je rencontrer une religieuse en Algérie ? » J’ai mis cette lettre dans une de mes poches et l’ai oubliée. Vraiment oubliée.

Je fouille dans mes poches et retrouve cette lettre. Sur l’enveloppe : « Mère Dubus, hôpital de Mustapha, Alger ».

Je saute sur un Bus, après avoir demandé où se trouve cet hôpital. Sœur Dubus, religieuse de Saint-Vincent-de-Paul, dirigeait le service des médecins, des infirmières et des aides soignantes. Elle occupait un vaste bureau.

Je me présente et lui remets la lettre de son neveu. Elle est ravie et, se tournant vers moi, « Merci, Monsieur ! Je suis heureuse d’avoir de nouvelles de ma famille. Mais vous, que faites-vous à Alger ? ».

Le miracle ! Je lui réponds que, journaliste, je suis en reportage. Il ne lui en faut pas plus. Elle me dit : « Je vais vous présenter quelqu’un qui va vous aider ». Elle décroche son téléphone : « Allo ! Bonjour, Monsieur Cardona. Pourriez-vous venir dans mon bureau, je voudrais vous demander un service ».

Puis, elle repose le combiné. Nous reprenons notre conversation. Dix minutes plus tard, M.Cardona, directeur du Journal d’Alger, arrive… Mère Dubus me présente et dit : « Je compte sur vous, cher Monsieur, pour que vous aidiez ce journaliste français à faire son reportage ».

Réponse : « Bien entendu, et avec plaisir, ma Mère ».

Je quitte la religieuse, et M.Cardona me conduit dans un bel hôtel situé près du Parc de Galland. Il me dit : « Vous devez être fatigué après ce voyage. Reposez-vous. Demain à midi, je vous envoie un journaliste et une voiture. Vous pourrez ainsi faire votre reportage. Nous nous reverrons ensuite. Bien entendu, la note de l’hôtel est pour moi ».

N’est-ce pas extraordinaire ? Tous mes soucis s’envolaient et j’éprouvais une joie inexplicable. J’allais pouvoir faire mon reportage et ensuite aller à Oran… Pour rencontrer, pour la première fois, celle qui faisait et fera toujours mon bonheur.

***

Mais je vais un peu vite. Les évènements que j’ai vécus s’entremêlent.

Revenons à 1938. J’habitais à Spy avec mes parents. Mon père est brusquement muté dans un autre atelier de la SNCB, à Kinkempois (banlieue de Liège). Surpris, nous faisons nos bagages et cherchons un appartement. Rue Renkin, non loin de la gare, nous le trouvons chez les Philippet, une famille charmante qui nous prit tout de suite en amitié. Le père, dans son atelier, fabriquait… des cigarettes ! La famille Philippet vivait de son travail. Mon père obtint de la SNCF un billet me permettant d’aller tous les jours à Namur, car j’étais en première scientifique à l’Athénée et je ne voulais pas changer d’établissement scolaire. Maman me préparait chaque matin une tasse de lait avec de l’Ovomaltine et je courais ensuite prendre mon train. Après les cours, je reprenais le train pour retourner à Kinkempois.

Je me souviens que la petite fille Philippet, Monique, 2 ans, me prit en amitié Chaque soir, elle venait dans mes bras. C’était la première fois que je pouvais câliner une petite fille, d’ailleurs adorable.

A Kinkempois, nous avons mené une vie agréable, accueillis fraternellement dans la paroisse. L’église était proche. Le dimanche qui suivit notre arrivée, j’assistai à la messe. A la sortie, le curé s’approcha de moi et me dit : « Vous êtes nouveau dans le quartier ? Je vous signale que les jeunes chrétiens se réunissent dans une salle que j’ai mise à leur disposition. Venez-y cet après-midi. Vous ferez des connaissances ». Ainsi, très vite, je me fis des amis, filles et garçons. Une fois par mois, une danse était organisée. Pour la première fois de ma vie, je pris une jeune fille dans mes bras pour danser un fox-trot. Quel changement avec Spy !

Je n’ai pas voulu m’attacher à cette jeune fille qui me faisait les yeux doux. Je correspondais avec Cécile et je me disais déjà : « C’est elle, pas une autre ». Le curé s’empressa de ma confier une responsabilité : celle de bibliothécaire. Pas seul. Avec un autre garçon, très sympathique, Paul Malemprée. Nous sommes devenus amis. Paul a été mon véritable premier ami. Nous nous retrouvions souvent chez lui. Nous partagions nos rêves, nos projets. Je lui confiai ma passion de l’écriture. Il me répondit que, lui aussi, aimait écrire. Pourquoi ne pas écrire un roman ensemble ? Projet utopique. Jamais je n’ai oublié Paul, mais nos relations ont été interrompues quand je suis devenu militaire en mars 1940. Lui a entrepris des études sociales et j’ai appris, plus tard, qu’il était devenu le secrétaire particulier du chanoine Cardijn, fondateur de la JOC. Il s’est marié, a eu des enfants. Une de ses filles est venue me voir à Montpellier, longtemps après la mort de son père.

A Kinkempois, ma sœur et moi avons suivi des cours à la Croix-Rouge locale, pour devenir ambulancier. Un jour de 1939, le pont du Val Benoît, proche de Kinkempois s’écroula mystérieusement. La Croix-Rouge se porta au secours des quelques blessés. La reine Elisabeth, l’épouse d’Albert 1er, est venue voir ce qui s’était passé. J’ai eu l’honneur de lui serrer la main, ce que j’ai conté dans la page des enfants de Vers l’Avenir.

***

Avant de conter ma rencontre avec Cécile, nos fiançailles et notre mariage, il me faut, une fois encore, revenir en arrière.

J’ai écrit plus haut que le 1er mars 1940, j’ai contracté un engagement dans l’armée belge. J’ai vécu alors, pendant quelques semaines à Bruxelles, la vie de soldat : j’ai appris à marcher à pas cadencés, j’ai fait des tranchées, j’ai obéi aux commandements de nos officiers… Le soir, dans notre chambre, nous aimions chanter. Un camarade nous a appris des chansons de Charles Trenet.

Soudain, la guerre. Le 10 mai 1940, nous sommes réveillés en pleine nuit. « Alerte ! » nous crie un adjudant. Nous nous habillons en hâte : casque sur la tête, sac au dos… Nous voilà dans les rues de Bruxelles. Les troupes hitlériennes avaient envahi notre pays. Au loin, des bombardements. Nous marchons très vite. Nous montons dans un train qui nous conduit à Bruges. Nous sommes immobilisés 48 heures dans une école. Nos officiers sont affolés. Ils nous conduisent dans un autre train qui file vers la frontière française. Commence alors un voyage interminable. Le train longe la côte atlantique. Nous n’avons pas beaucoup de vivres. Sur les routes, nous apercevons des populations affolées qui craignent d’être rattrapées par les troupes nazies. On appelait cela : l’évacuation… Avions-nous peur ? Non…

Notre train s’arrête plusieurs fois. A Bordeaux, sur le quai, j’aperçois mon père avec étonnement. Les cheminots belges avaient fui la Belgique et c’est ainsi que mon père s’est retrouvé dans la cité bordelaise. J’appris plus tard que ma mère et ma sœur avaient, elles aussi, pris, mais à pied, la route en direction de la France. L’affolement était général.

Notre train ne s’arrêtait pas. Il roulait vers le Midi. Il faisait chaud. L’été 1940 a été particulièrement ensoleillé.

Nous sommes arrivés à Barcarès sur la côte méditerranéenne. Curieusement, nous nous retrouvons sur une plage où avaient été construits des baraquements, en 1936, pour accueillir les réfugiés espagnols qui fuyaient Franco. L’horreur ! Nous sommes la proie des puces. Je compte sur mon corps, le lendemain de notre arrivée, des centaines de piqûres. Et nous avons faim ! Furieux, nous allons protester auprès de nos officiers qui, eux aussi, ne comprennent pas l’attitude des autorités françaises à l’égard de leurs alliés belges.

Fort heureusement, notre requête a été comprise. Des camions réquisitionnés nous conduisirent dans un village, La Redorte, situé près du Canal du Midi. La cave d’un viticulteur est mise à notre disposition. Il dit à notre arrivée : « Je mets à votre disposition un tonneau de mon vin… Vous vous servirez. Je vous demande de ne pas toucher aux autres ». Ah ! ce vin !

Mon ami Joseph Schiltz et moi, n’avons pas envie de nous installer dans la cave. Il y a un pont sur le Canal du Midi. C’est sur une de ses travées que nous dormirons, rêverons, attendrons la fin de la guerre.

Nous resterons quatre mois à La Redorte, nous demandant si l’on fera appel à notre Compagnie-Ecole pour chasser du pays les Allemands. Illusion ! A tour de rôle, nous montons la garde sur le pont, casqués, le fusil à l’épaule. Cette période de ma vie n’a pas été catastrophique. Notre lieutenant nous entrainait dans des marches épuisantes sous un soleil de plomb. Mais le reste du temps, nous nous gavions de figues et d’autres fruits. Avec Joseph Schiltz et Yve Paquot, notre amitié se consolida. Nous avons appris que le roi Léopold III avait capitulé, fait prisonnier et que la France avait signé un armistice avec Hitler. Nos rêves de victoire s’envolaient. Que faisions-nous donc à La Redorte ? Nous n’avons pas entendu l’appel du général de Gaulle. Nous vivions dans l’incertitude. Mon père est venu me voir, puis a regagné la Belgique.

Le plus clair de mon temps, je le passais à écrire à Cécile. J’ai souhaité qu’elle vienne me voir, mais ses parents redoutaient ce déplacement. Cécile répondait à mes lettres, m’envoya de l’argent et des colis. A cette époque, notre amour était déjà très fort. Nous avions la certitude de nous rencontrer un jour. Nous ne vivions que pour « notre si joli rêve ».

Nos officiers nous assuraient que la Compagnie-Ecole rentrerait en Belgique. Mais quand ? Mystère. Un jour de septembre, ces officiers (sans doute mal informés) ont commis une énorme bêtise. Ils sont allés voir les Allemands à la ligne de démarcation qui marquait la séparation entre la « zone occupée » et celle encore libre. Ils dirent aux Allemands : « La guerre est finie. Est-il possible que notre régiment rentre en Belgique ? » . Réponse : « Bien sûr, mais venez avec vos hommes, vos armes, vos camions et vos munitions ».

J’ai écrit à Cécile : « Nous allons rentrer en Belgique et je ferai tout mon possible pour vous écrire ».

Le long convoi se mit en route vers la mi-septembre. Arrivés en zone occupée, nos officiers furent désarmés et les wagons cadenassés. Le train s’est arrêté à La Fère. Nous avons passé une nuit dans une caserne… où il y avait des prisonniers de guerre ! Le lendemain, un officier allemand, dans un mauvais français, nous a dit : « Vous allez rentrer dans votre pays. Mais, en Allemagne, il y a deux millions de prisonniers. Alors, je vous prie de laisser ici vos couvertures ». Ce discours nous révolta. Nous n’avions pas envie de donner nos couvertures. Mais nous dûmes nous exécuter.

Joie tout de même de remonter dans le train qui se dirigea vers la capitale belge. Nous y sommes restés une journée, le train allant lentement de gare en gare. On se disait : quand donc en descendrons-nous pour aller chez nous ? Nous avons pensé plus tard que l’arrivée inattendue de ce train a intrigué les autorités allemandes. Ils ont hésité entre deux possibilités : nous libérer… ou nous envoyer dans un camp de prisonniers.

Le train quitta Bruxelles, se dirigea vers Namur, puis vers Liège. Alors nous avons compris : nous étions bel et bien prisonniers de guerre ! Des camarades pleurèrent de rage. Chacun jeta sur le quai des gares des billets qui disaient à nos parents ce qui nous arrivait. Ces billets arrivèrent à destination.

Je ne sais plus à quel moment, nous fûmes obligés de quitter nos confortables wagons pour être enfermés dans des wagons à bestiaux.

Le train traversa les Pays-Bas, puis bifurqua vers l’Allemagne. A Berlin, il s’arrêta et des infirmières allemandes versèrent une soupe chaude dans nos gamelles. Nous étions affamés et profondément ulcérés. Nous dormions couchés sur le bois du sol, les uns contre les autres. Que La Redorte était loin !

A Hammerstein (en Pologne actuelle), on nous fit descendre du train. Des soldats allemands nous encadraient. Un de nos sous-officiers s’écroula, victime d’une crise cardiaque. Il mourut avant notre arrivée au Stalag II B.

Je ne peux pas décrire mon émotion quand je vis les barbelés et le mirador de ce Stalag. Nous n’étions plus des soldats, mais des esclaves du Reich.

Nous fûmes entassés dans des baraquements sinistres. Nous en sortions à midi et le soir pour recevoir une minable nourriture (une soupe…). La file des prisonniers était longue. Par tous les temps, il nous fallait patienter. Je frissonnais sous la pluie.

Fort heureusement, je ne suis resté qu’une dizaine de jours au Stalag. Les Allemands – qui avaient besoin de main d’œuvre – décidèrent d’envoyer 40 Belges dans le kommando de Neuhof. Nous y dormions dans une grange, sur de la paille. Du matin au soir, il nous fallait ramasser les pommes de terre d’un champ et les jeter dans un chariot. Une jeune Allemande, très sexy, en short, nous souriait en souriant.

La sentinelle m’ordonna, ainsi qu’à mon ami Yves Paquot, de travailler sur un champ de betteraves. La fermière, une femme âgée, sèche, nous surveillait. Elle estima que nous n’allions pas assez vite et que nous étions donc des saboteurs. Elle exigea de la sentinelle que nous soyons punis. Le soir, devant tous les camarades, cette sentinelle dit d’une voix forte : « Voilà des fainéants. L’un de vous, pour les punir, va les tondre ». Personne n’avait envie de nous humilier. « Si aucun de vous ne veut les tondre, vous serez tous tondus », dit-il. Un camarade fit le sale boulot. Nous étions en novembre. Il faisait froid. Tondu, je craignais de m’enrhumer. Fort heureusement, une semaine plus tard, la récolte des pommes de terre étant terminée, nous quittâmes Neuhof. Les prisonniers furent partagés en plusieurs groupes destinés à d’autres kommandos. Neuf de mes camarades et moi-même furent encadrés par une autre sentinelle et conduits dans le village de Tarnowke. Cette sentinelle ignorait la punition. Mes cheveux repoussèrent.

***

J’ai conté dans un petit livre, intitulé Histoire d’une amitié, la grande et durable amitié qui unissait les dix prisonniers belges de Tarnowke.

Cette amitié nous permit de supporter les humiliations, les coups de crosse, les coups de pied au cul et surtout la peur de ne jamais retourner dans notre pays. L’un de nous, Servais Borboux, était un ancien scout. Il nous a appris des chansons. Nos soirées étaient joyeuses.

Chaque soir, la sentinelle fermait au cadenas notre misérable logis. Marcel Gilson avait accroché une croix en carton sur un des murs. Des poux nous suçaient le sang. J’ai raconté que, chaque soir, nous enlevions notre chemise pour écraser les poux entre nos pouces. La nourriture ? Trois cents grammes de pain, le matin, vite avalés. A midi, rien. Le soir, après le travail, si nous voulions manger, nous devions d’abord éplucher plusieurs kilos de pommes de terre. Et puis, l’un de nous les cuisait. Notre seul vrai repas était donc une ou deux louches de pommes de terre à l’eau. Le dimanche, nous avions droit à une boulette de viande. Jamais de lait, d’œufs, de légumes, de viande, de fromages.

Quand nous avions mangé gloutonnement, nous nous allongions sur ce qui était notre lit (de la paille) pour digérer. Car notre estomac était archi plein.

Nous n’avions pas le droit d’être fatigués ou malades. Travaille ou crève ! Jamais nous n’avons vu de médecin, ni reçu des médicaments. J’ai été grippé un jour d’hiver. Je devais être fiévreux. Le matin, je ne voulais pas quitter ma paillasse. « Raus ! » hurla la sentinelle. Je dus me lever et me joindre à mes camarades.

Il nous fallait une bonne demi-heure pour nous rendre, à pied, à l’usine, par tous les temps. L’hiver 40-41 a été rude. Nous avons connu – 32°. Je passe sur les journées enneigées ou pluvieuses. Chacun avait confectionné avec des chiffons un passe-montagne pour mieux résister au froid.

Le travail ? Installés dans une péniche, qui avait été remplie de sable mouillé et d’argile, nous devions en jeter des pelletées sur la berge. C’était harassant. Pour la première fois de ma vie, j’ai souffert de douleurs lombaires. A midi, repos d’une demi-heure. Pas de nourriture. La sentinelle, sans se gêner mangeait devant nous de larges tartines garnies de charcuterie.

Un jour que le soleil brillait, la sentinelle écourta notre travail et nous autorisa à prendre un bain dans la rivière. J’ai failli m’y noyer, car Joseph Schiltz, pour rire, me chatouillait les pieds. J’ai pris peur. J’ai coulé. Servais, sur la berge, a deviné le danger. Il s’est jeté à l’eau et m’a sauvé de la noyade.

Mon bonheur, en captivité, était d’écrire ce que je vivais et d’exprimer ma tendresse, dans un cahier destiné à Cécile. Je lui écrivais aussi, ainsi qu’à mes parents. Elle me répondait et ma journée était alors illuminée. Elle m’envoya un colis. Le bonheur !

Un jour du printemps 1941, pour oublier la captivité, nous avons préparé un spectacle pour les vingt prisonniers français (installés près de nous) et la famille allemande qui hébergeait les prisonniers. Une comédie, une pièce en vers et des chansons. Pour ma part, j’ai mis Charles Trenet à l’honneur avec « Je chante » et « Y a d’la joie ». J’ai été photographié. Le public m’a applaudit chaleureusement. Gilson et Schiltz avaient « écrit » les textes et organisé le spectacle. Nous avions monté une scène en bois pour dominer notre public. Une journée inoubliable.

***

Un soir, en rentrant du travail, nous apercevons un soldat allemand. Il arrivait du Stalag II B. Il dit : « Je viens chercher neuf Belges. Ils vont rentrer en Belgique ».

Neuf ? Pourquoi pas dix ? Il sort de sa poche un papier et communique à notre sentinelle et à nous-mêmes les noms des prisonniers libérés. J’étais cité. L’oublié sur la liste ? Hernoé. Pourquoi ? Nous l’entourons pour lui dire qu’en Belgique nous agirons pour qu’il soit libéré. Nos efforts furent vains. Hernoé demeura en captivité jusqu’en 1945.

Comment exprimer ma joie de retrouver la liberté, mon pays et mes parents ? Je passe sur le parcours Tarnowke-Stalag II B et, ensuite, sur le voyage en train jusqu’Anvers, en passant par Berlin. La sentinelle qui nous accompagnait nous conduisit jusqu’au siège de la Croix-Rouge et nous confia aux autorités belges. C’était le bonheur ! Quelques heures plus tard, j’arrivais à Namur où m’attendaient mes parents, ma grand-mère Nénène et mon cousin Robert. J’ai versé une larme en prenant maman dans mes bras.

***

J’ai été libéré en juillet 1941. Employé au Secours d’hiver (pas beaucoup de travail), j’avais une obsession. Comment aider mes parents et ma sœur, que la faim tenaillait ? Les épiceries n’avaient plus de marchandises à vendre. Pour subsister, ma famille ne pouvait compter que sur les légumes du jardin. Ce n’était pas suffisant. J’ai d’abord demandé l’aide d’un camarade de notre régiment, redevenu fermier. Il consentit à me vendre à un prix modéré (et non pas comme au marché noir) cinq kilos de farine au début de chaque mois. Par la suite, j’ai accepté de surveiller la nuit les champs de blé, que les affamés pillaient. Après la moisson, on me donna cinquante kilos de blé. Ma solde de caporal me permettait aussi d’aider mes parents. Je leur ai offert un poste de radio et j’ai fait carreler les murs du corridor de la maison.

Autre souci, très important à mes yeux, Je ne désirais plus devenir officier. Mais que faire ? Enseigner en Belgique dans le secondaire ? Sans enthousiasme, je suis allé passer un examen à Nivelles. J’ai échoué. Début 1942, je rencontrai mon ami Servais Borboux. Je lui fis part de mon problème. Il me dit : « Un de mes copains a fait ses études à l’Ecole supérieure de Journalisme de Lille. Tu as, depuis longtemps, envie de devenir journaliste. Alors, écris au directeur de cette Ecole ». Pourquoi pas ?

J’ai écrit à M. Paul Vershave pour lui confier mon désir de faire carrière dans la presse. Je précisais que j’avais le Bac belge, que je rentrais de captivité, mais que mes moyens financiers étaient minces. M.Verschave me répondit : « Vous pouvez venir dans mon Ecole en octobre prochain, vous passerez un examen. Si vous le réussissez, je vous logerai chez moi pendant la durée de vos études et Madame Vershave vous préparera le repas du soir ».

C’était inattendu et merveilleux. J’aurais pleuré de joie. M.Verschave réagissait en chrétien. C’est grâce à lui que je suis devenu journaliste : je ne l’ai jamais oublié. Certes, pendant deux ans, j’ai eu faim à Lille. Mais j’étais heureux.

Un an après le retour de captivité, j’ai invité mes camarades de Tarnowke à fêter l’évènement chez moi, à Spy. Chacun m’envoya des tickets de rationnement pour me permettre d’acheter de quoi nous restaurer. Ils arrivèrent avec leur épouse ou leur fiancée. Nous avons fait la fête pendant 24 heures. Les femmes ont dormi dans une chambre. Les hommes dans une autre. Mais quel chahut ! On riait, on chantait. Notre amitié s’est encore accrue et, pendant des années, la correspondance a été le moyen le plus simple d’entretenir cette amitié née en captivité. Huit camarades sont décédés. Mais je téléphone souvent à Joseph Schiltz qui vit encore (il est amer et désenchanté). Nous sommes les deux survivants. J’ai voulu qu’il reste une trace de cette amitié collective. J’ai publié, il y a quelques années, un petit livre intitulé Une histoire d’amitié. (L’Harmattan).

Fin 1943 (mes études n’étaient pas terminées), M. Verschave me dit : « La guerre va finir. Il est temps de vous préparer à devenir journaliste à la Libération. Nous allons nous rendre à Roubaix. J’ai demandé un rendez-vous à M.Demey, directeur du Journal de Roubaix ». Il nous reçut avec courtoisie et M. Verschave me présenta en soulignant… mes qualités ! M.Demey accepta sans hésiter de me prendre en stage dans la locale de Roubaix. J’ai donc commencé ce stage tout en poursuivant mes études, en octobre 1983.

Adjoint d’un journaliste chevronné, je me suis rendu à Asq , avec lui, lorsque nous avons appris le massacre, dans ce village, par les S.S. allemands, de 87 hommes de 14 à 85 ans. Ces S.S. avaient été bloqués dans le village, après un sabotage de la voie ferrée par des Résistants.

Fous de rage, ils descendirent dans le village, firent ouvrir les portes des habitations à coups de crosse et ordonnèrent à tous les hommes de sortir. Ils les obligèrent ensuite à aller sur la voie ferrée. Là, les malheureux furent massacrés sans pitié. Les S.S. se rendirent aussi à la cure et tuèrent sauvagement le curé et son vicaire.

La nouvelle se répandit dans toute la région, causant une immense émotion. A mon arrivée, j’ai vu les cadavres réunis dans une salle de l’école. Le sang coulait de leur tête ou de leur poitrine. J’étais, on l’imagine, bouleversé. Un peu plus tard, j’ai porté sur mes épaules les cercueils. La guerre n’était pas finie. Interdiction au Journal de Roubaix et aux autres quotidiens de relater l’horrible évènement. Jamais je n’oublierai cette tragédie que l’on a comparée à celle qui s’est produite en juin 1944, à Oradour-sur-Glane.

Libération de Lille, fin 1944. J’ai assisté à la liesse populaire, à la fuite des derniers Allemands, à la recherche, pour les punir (raser leur tête), les femmes coupables d’avoir « collaboré », pour ne pas en dire davantage, avec l’ennemi.

Le Journal de Roubaix cessa de paraître, et M Demey fut arrêté, puis emprisonné pour avoir dirigé un journal sous l’Occupation. Ce faisant, il avait publié les communiqués des Allemands et avait été, sans le vouloir vraiment, leur complice. Pour les patriotes, c’était impardonnable.

Les Résistants s’empressèrent de remplacer les quotidiens du Nord, qui avaient collaboré avec l’occupant, par de nouveaux quotidiens : La Voix du Nord, Nord Matin (socialiste), Liberté (communiste) et Nord Eclair, journal démocrate et social d’inspiration chrétienne.

A la demande d’un groupe de Résistants chrétiens, je suis devenu membre de l’équipe rédactionnelle de Nord Eclair. Je n’étais plus un stagiaire et ne tardai pas à posséder la carte officielle de presse. Elle est toujours dans mon portefeuille. J’ai ainsi participé au premier numéro du nouveau quotidien, avec la joie et la fierté que l’on imagine. Le nouveau rédacteur en chef, Monsieur Léon Robichez, me pria de moderniser la petite édition belge. Je m’installai dans le bureau de Jean Duhamel, chef de service de la locale Roubaix. Il m’aida à faire les premiers pas dans ce métier passionnant, que je ne connaissais pas. Il m’invita à déjeuner chez lui et je fis ainsi connaissance de sa charmante épouse et de ses trois enfants. Nous ne tardèrent pas à devenir des amis.

J’ai pris immédiatement contact avec le seul journaliste de l’édition belge, Gilbert Millecamps et des correspondants dont Edmond Verdière qui « couvrait » Tournai et la région. Soucieux de publier régulièrement des informations générales belges, j’ai demandé la collaboration de deux journalistes bruxellois : François (qui travaillait à la Télévision) et Josse Mélange. Timidement, certes, M. Robichez se félicitait de mes initiatives.

Je dois ici relater mon premier grand reportage fin 1944. Un matin, je trouve sur le « marbre » un papier de M.Robichez disant « En se repliant, les Allemands ont emmené les prisonniers politiques de la prison de Loos. Il faut envoyer un journaliste pour qu’il recherche où sont ces prisonniers ». Je demande à Jean Duhamel si je peux faire ce reportage. Sur sa réponse affirmative, je pars sans bagages, sans imperméable, avec aux pieds des chaussures en mauvais état. Je pensais revenir au journal assez rapidement. Mon aventure journalistique dura dix-sept jours.

Par tous les moyens qui me permettaient de me déplacer – y compris les voitures des troupes alliées – j’avançais et je questionnais toutes les personnes susceptibles de me fournir un indice sur le passage, en train, des prisonniers politiques. A Bruxelles, je suis allé, pour me restaurer et me reposer une nuit, chez mon parrain et ma tante Ernestine, qui tenaient un petit restaurant. « Tu sais, me dit ma tante, que le mari de notre fille Marcelle, est un Anglais. Il s’appelle Lance Warringston. Nous n’avons plus de ses nouvelles. Nous savons qu’il est major de l’armée britannique. Peut-être le verras-tu ? »

Le lendemain, j’arrivai près du Canal Albert. Des troupes anglaises s’y étaient regroupées, après avoir repoussé les Allemands, la veille.

Je demandai à un officier si l’on pouvait m’aider à passer de l’autre côté du Canal. Il me répondit que c’était dangereux, mais il accepta. Un soldat me conduisit en barque, à la nuit tombante. Avec effroi, je traversai un champ de bataille, tout seul. Sur des dizaines de mètres, des cadavres, surtout allemands. Je me hâtai de me diriger vers une grand’ route. Et je marchai… je marchai… en direction de Turnhout. Soudain, j’entends le bruit d’une moto, conduite par un soldat anglais. Je lui fais signe. Il s’arrête. « Turnhout ? » dit-il. « Oui ». Je monte sur la moto et j’arrive ainsi dans la ville où circulent des soldats et des infirmières anglais. L’un d’eux m’interroge : « Nous cherchons un donneur de sang pour un officier blessé. Vous… ». « J’ai un sang universel… Je vous suis ». J’ai donc donné mon sang. L’officier était gravement blessé.

J’ai confié mes notes à un Résistant français, qui circulait à moto, sachant qu’il arriverait à Roubaix avant moi. Je l’ai revu une deuxième fois.

Personne n’avait vu le train transportant les prisonniers français. Ca m’inquiétait. Je continuai cependant d’aller de l’avant. Après la traversée de la frontière belgo-hollandaise, des gendarmes m’arrêtèrent. Fort heureusement, ma qualité de journaliste les impressionna et ils me laissèrent passer.

J’arrive ainsi devant un barrage militaire. On me questionne. Je demande à voir un officier. Je suis conduit dans une maison réquisitionnée. Sur une table, je vois des journaux anglais. Sur la bande de l’un d’eux, je lis avec stupéfaction : Lance Warringston !

A l’Anglais qui me questionne sur ma présence dans les opérations militaires, je réponds : « Je voudrais parler au major Lance Warringston ».

Intrigué, l’officier me quitte. Deux minutes plus tard arrive le mari de ma cousine Marcelle. Il ne se souvient pas de moi. Je lui dis : « Je suis Maurice Monnoyer, j’ai assisté à votre mariage. Son visage s’éclaire d’un sourire. Il me prend par le bras et m’emmène dans une petite pièce d’où il observe les mouvements d’une troupe allemande, à l’extérieur.

« Regarde, me dit-il, A cent mètres, il y a des tranchées allemandes. Peut-être vont-ils attaquer… Il n’est donc pas possible que tu poursuives ton enquête. Le train des prisonniers français est sûrement très loin, peut-être en Allemagne. Tu ne le retrouveras jamais ».

J’ai compris que ma recherche avait échoué. Je devais retourner à Roubaix. Qu’allait dire mon rédacteur en chef ? Je craignais une sanction.

Grande a été ma surprise, à l’arrivée. J’ai été félicité. Les notes que j’avais confiées au Résistant rencontré ont été publiées sous forme d’articles. L’un d’eux, sur quatre colonnes, titrait : « A la recherche des prisonniers politiques de la prison de Loos, notre envoyé spécial, Maurice Monnoyer, a donné son sang à un officier anglais blessé ».

J’ai appris plus tard que cet officier n’avait pas survécu et que Lance Warringston avait sauté sur une mine. J’avais été le dernier de la famille à le voir vivant.

***

J’ai écrit plus haut qu’arrivé à Alger pour aller voir les enfants Guynemer, j’avais pu faire mon reportage, grâce à l’aide de M.Cardona.

Il me permit aussi de rencontrer de hautes personnalités d’Algérie. On parlait déjà du « malaise » algérien. Avec mes notes, j’ai écrit un article pour une revue belge. J’ai eu aussi la chance de voir, à Alger, tout seul dans une salle, le film Le Dictateur de Chaplin, que le public du Nord n’avait pas encore vu. J’ai donc publié un article dans Nord France, le magazine de Nord Eclair.

Mais, surtout, dès mon arrivée à Alger, j’ai envoyé un télégramme à Cécile : « Suis à Alger. Arriverai bientôt à Oran. Baisers. Maurice ». Nous nous sommes téléphoné tous les soirs, pendant une semaine. J’ai entendu, pour la première fois, avec émerveillement, la voix et le rire de ma bien-aimée.

Le soir du 28 janvier 1945, je prenais le train de nuit (en 3me classe) pour Oran. Voyage très long et fatigant. J’étais assis sur une banquette en bois. Je suis arrivé le lendemain vers 7 heures. Nous avions convenu, Cécile et moi, de nous rencontrer derrière l’autel de la Cathédrale, dans la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes.

N’étant pas très frais, j’ai loué une chambre pour une heure dans un petit hôtel. J’ai fait ma toilette, me suis rasé et mis une chemise propre.

Notre rencontre ? Je laisse Cécile la décrire, en reproduisant des passages de ses souvenirs Une vie de femme :

« Un dimanche matin, je me préparais à aller à la messe de 8 heures. Coup de sonnette : un télégramme ! Je lis avec stupéfaction : « Suis à Alger. Nouvelles suivent. Maurice ». Comment décrire ce qui m’arrive ? Mes parents sont absents de la maison, mes deux jeunes sœurs dorment à l’autre bout de l’appartement. Je crie : « Marie-Rose ! Marie-Rose ! Maurice est à Alger ! ». Elle se lève. Nous tournons et retournons le papier bleu. Quelle nouvelle ! Il faut alerter les parents. Mais l’heure tourne. La messe, et après la messe, je dois assurer une réunion au Faubourg Saint-Antoine où se crée une nouvelle section. Je pars. Evidemment, j’ai la tête un peu folle, mais je n’oublie pas le Seigneur et, après la messe, je grimpe à Saint-Antoine. Mon cœur est tellement plein de la nouvelle que je ne puis qu’en parler à mes amies. Elles se réjouissent avec moi. J’avais eu l’occasion de leur parler de cette longue correspondance qui me liait à un jeune Belge.

« Les jours suivants, les évènements allaient bouleverser mes habitudes. D’abord, découvrir la voix de Maurice au téléphone. Il était pour huit jours à Alger et ensuite il arriverait à Oran. Toute la famille l’attendait impatiemment. Et moi donc !

« Le 29 janvier 1945 : une date qui allait compter pour le restant de notre vie. J’avais demandé quelques jours de congé au bureau. Le matin, je me revois devant la glace de l’armoire. Serais-je au goût de mon promis ? Inquiétude, joie, appréhension, tout y passait. Je mis enfin mon manteau : il avait été cousu par ma sœur Marie-Rose. Elle avait fait des merveilles d’une couverture militaire teinte en noir, elle avait réalisé une jolie redingote. Je mis un petit bibi (c’était la mode de porter une petite calotte ronde de coton blanc tricoté). Me voilà prête à partir, le cœur battant la chamade, vers la Cathédrale où nous nous étions donné notre premier rendez-vous !

« Je traverse le square Garbet et arrive devant la porte qui donne sur l’arrière de la Cathédrale. Là, derrière le maître-autel, se trouve la chapelle de Notre-Dame-de-Lourdes. Avant d’entrer, je vois dehors un jeune Arabe près d’une valise. Je devine : Maurice est déjà arrivé, et comment ! Il a laissé dehors sa valise à la garde de ce jeune « yaouled » ? Pas très prudent !

« Et je rentre, le cœur tremblant. Il est là. Je l’aperçois de dos. Grand, très grand ! Je m’approche. Nous nous regardons, nous nous sourions. Il me dit : « C’est encore mieux que ce que je pensais ». C’est tout. Une prière rapide et nous sortons de l’édifice. Spontanément, il me prend par le bras et nous faisons quelques pas. Aucune gêne. Je ne pensais plus à ma boiterie. Et Maurice s’en fichait. Nous étions heureux comme on ne peut l’imaginer. Sept années de correspondance avaient tissé tant de liens ! Ce que nous appelions « notre si joli rêve » se réalisait.

« Après un chocolat chaud à « La Marquésita », rue d’Arzew, nous montons à la maison. Avant d’entrer, Maurice m’embrasse furtivement pour la première fois… Accueil chaleureux de la famille. Les quelques jours qui suivirent passèrent trop vite, comme dans un rêve. Nous fixâmes la messe des fiançailles au 3 février. Tous les jocistes qui le purent étaient présents à la cérémonie religieuse et nous congratulèrent. Nous allions légers, comme dans une bulle, à travers la ville.

« La messe des fiançailles ! J’étais dans le premier groupe des affiliées à la J.O.C.F. et, depuis des années, je l’ai noté déjà, j’avais des responsabilités importantes dans le mouvement auquel je me donnais corps et âme. Ce fut ainsi tout naturellement que je veuille associer à ma « grande aventure » toutes celles avec lesquelles j’avais cheminé pendant plusieurs années, et comment ne pas le faire sans y associer le Seigneur ? La messe, dite par le Chanoine Daumas, fut suivie par un grand nombre de jocistes. Maurice et moi, étions émus. L’aumônier fédéral nous bénit. Pour tous les assistants, cela devait marquer, car c’était la première fois qu’une messe était célébrée pour des fiançailles ».

Les jours suivants, avec Cécile, j’ai repris mon reportage en allant voir les enfants Guynemer d’Oranie.

Mais ce bonheur a eu une fin. Après avoir séjourné une semaine à Oran, je suis reparti pour le Nord. Mon cœur était gonflé de bonheur. Les parents de Cécile m’avaient accueilli non pas comme un étranger, mais comme un fils. Cécile et moi avions décidé de nous marier en mars 1946.

Pendant un an, tout en poursuivant ma tâche de journaliste à Nord Eclair, j’ai préparé notre mariage. Achats de meubles, d’un poêle, de la vaisselle nécessaire. Mon salaire de journaliste n’était pas suffisant pour faire tous les achats. Les parents de Cécile lui ont dit : « Désormais, tu enverras ton salaire à Maurice ». J’ai acheté et envoyé à Cécile deux coupes de tissu : un bleu marine et un gris. Cécile ne pouvait pas se marier en robe blanche (impossible de trouver le tissu ; en 1945, il y avait toujours des restrictions). Une couturière a réalisé deux beaux tailleurs.

Problème : où le jeune couple allait-il se loger ? Je disposais d’une chambre dans la grande maison d’une vendeuse aux Halles, rue Saint-Maurice à Roubaix. Je lui ai demandé de me louer deux autres chambres. Mais, dans notre petit appartement, il n’y avait ni eau, ni évier. Ce fut pour Cécile un douloureux problème. Elle a écrit dans sa Vie de femme :

Roubaix. Désenchantement. Accueil agréable des collaborateurs de mon mari et de leur famille, mais quel environnement ! Nous habitions au premier étage d’une maison bourgeoise louée à une vieille dame, marchante aux Halles. Pas d’eau dans notre appartement, ni d’écoulement pour les eaux usées. Alors, il me fallait descendre avec les seaux, traverser la cour, hiver comme été. De même pour le WC situé au fond de la cour. La vieille dame, qui avait hébergé Maurice comme pensionnaire avant notre mariage, ne me ménagea pas, me faisant des remarques désobligeantes quand je la rencontrais. Ma vie de jeune mariée dans le Nord était difficile. Et que dire du ciel gris, des murs d’usines noirs ! L’hiver, j’ai eu les doigts gelés (je pouvais à peine tourner la clef du portail d’entrée). Le verglas me terrorise : à chaque pas, je risque de glisser et de tomber. Composer le menu des repas avec les seuls légumes que l’on trouve dans le pays (choux, poireaux, pommes de terre…) ne me facilitent pas la tâche d’apprentie cuisinière. Beaucoup de produits sont encore rationnés : le beure, le charbon… A propos, du charbon, nous étions chauffés par un poêle continu. Ah ! Ce poêle dont la plaque devait briller ! Ce lino au sol qui était ciré et où une goutte d’eau ne devait pas tomber, me disait mon mari. Certes, il y a l’amour de Maurice, mais il est très pris par son travail. Il rentre à 2 heures du matin, passe la plus grande partie de son temps au journal ou à Lille où il va visionner des films pour une chronique cinématographique hebdomadaire. Je tombe malade. Le docteur conseille un petit séjour à la campagne. Maurice me conduit à Lumbres dans une pension de famille. Il vient me retrouver le dimanche. Ce repos me permet de reprendre vigueur et je rentre deux semaines plus tard rue Saint-Maurice où m’attend ma charge d’épouse et de ménagère ».

A Roubaix, nous avions des amis, les Duhamel et les Lecocq. Ils nous invitaient et c’était pour nous une vraie détente.

Mais j’ai brusquement souffert d’une pleurite. J’ai arrêté de travailler. Pas de pénicilline à l’époque. Il fallait que je reste au lit, bien au chaud. Deux prêtres sont venus nous voir. D’abord, l’abbé Vermeirch, un homme au grand cœur. S’apercevant que nous n’avions plus beaucoup de charbon (nous n’avions plus de ticket de rationnement), il alla en chercher avec une brouette. Puis, il dit la messe dans notre cuisine. Quand il quitta la paroisse Notre-Dame, il fut remplacé par l’abbé Descamps, qui nous a divertis avec les chansons de Charles Trenet. Il était joyeux. Lui aussi a dit la messe dans notre cuisine. Pour Cécile et pour moi, c’était chaque fois un moment de bonheur.

Quand il y avait du verglas et qu’elle devait sortir pour faire des achats, Cécile tremblait ayant peur de tomber. Elle n’était pas heureuse dans cette ville ouvrière, si différente d’Oran !

Surprise ! En décembre 1947, je reçois un télégramme de M.Cardona, qui disait en substance : « Je vous propose d’être chef de service dans le Journal d’Alger, à partir du 1er janvier prochain. Donnez-moi vite votre réponse ».

Jour de bonheur pour Cécile et pour moi. Nous avons revendu nos meubles et notre « cosy », préparé nos lourds bagages (matelas, vaisselle, vêtements). Quand nous sommes arrivés à Alger, après un voyage harassant, nous avons trouvé, dans nos bagages, des petits mots du cher Abbé Descamps : « Courage ! » – « Bonne installation ».

J’avais du travail, mais nous n’avions pas de logement. Cécile est retournée chez ses parents, à Oran. Moi, je mes suis installé dans une pension de famille accueillante. Le 1er janvier 1948, j’ai pris mes fonctions de chef de la Régionale du Journal d’Alger. J’avais comme secrétaire Madame Perez, pas très causante. Cécile ayant fait part de notre problème de logement à son ancien directeur, M.Carré, a eu l’agréable surprise de lui entendre dire : « Mais j’ai une villa à la Colonne Voirol à Alger. Le rez-de-chaussée est occupé par mon épouse. Moi, je suis retenu par mon travail à Oran. Je vais téléphoner à mon épouse pour lui dire que vous allez vous installer dans le petit appartement du sous-sol ».

Madame Carré, qui était inconsolable d’avoir perdu sa fille unique, n’accepta pas avec plaisir notre installation. Pour Cécile et pour moi, c’était une chance inespérée. Bien sûr, ce logement était plus que modeste. Pas de cuisine équipée, seulement un évier, une grande chambre-salle à manger, une petite chambre, pas de salle de bains. Nous avons pourtant remercié le Ciel d’être tout de même logés. Quand on ouvrait la porte d’entrée, on se trouvait de plain-pied avec une grande et magnifique terrasse joliment garnie de mosaïques. Il y avait aussi une imposante table, elle aussi carrelée de mosaïques. Derrière notre appartement, des citronniers et des bougainvillées. Comment aurions-nous pu nous plaindre ? C’est pendant notre long séjour dans la villa mauresque de M.Carré que Cécile a été enceinte de notre premier enfant.

A l’époque, les femmes accouchaient le plus souvent dans leur habitation. Nous avons fait appel à une sage-femme. Mais – nous l’ignorions – elle était incompétente. Cécile a souffert toute une journée et toute une nuit. L’enfant refusait de naître. A 7 heures du matin (le 19 mars 1949), affolé de constater que ma chère Cilette souffrait atrocement, je suis allé demander du secours à une voisine, Madame Berthet. Elle est accourue et m’a dit : « Il faut appeler tout de suite un médecin. Je m’en occupe ».

Une demi-heure plus tard, le Docteur Laquière arrivait. Il me dit : « Aidez-moi à placer votre femme dans ma voiture, Nous allons dans ma clinique ». J’ai suivi la voiture avec ma voisine, en pleurant. Interdiction d’entrer dans la salle où Cécile allait accoucher. Dans le couloir, je tremblais et laissais couler mes larmes. Enfin, un cri du nouveau-né ! La porte s’est ouverte. « Vous avez un fils, Monsieur. Mais ce n’était pas facile. J’ai dû le prendre avec les fers ». Ma pauvre femme était déchirée, sans forces, mais heureuse d’avoir un enfant. Nous l’appellerons Jean-Maurice, me dit- elle.

La maman de Cécile et sa sœur Dédée sont venues pour le baptême qui a eu lieu dans l’église de Birmandreis. Quand l’enfant a grandi, il prenait plaisir à jouer sur la terrasse.

En septembre 1951, Cécile a donné naissance, dans la clinique de la Croix-Rouge, située près de la Casbah, de notre fille Thérèse. L’accouchement ne posa pas de problème. J’étais derrière Cécile. Je l’encourageais. Mais, brusquement (il était minuit), le docteur, appelé d’urgence, me dit : « Sortez, Monsieur ! » Il n’arrivait pas à retirer ce qu’on appelle « la délivrance ». Cécile perdait son sang. Moi, je me trouvais dans une chambre avec ma fille que je ne regardais pas tant j’étais malheureux. Je pleurais et priais avec ferveur.

Enfin, on me ramena ma Cécile, le visage blanc, ne souriant pas. Le docteur dit : « Ca va, mais vous lui donnerez de gros beefsteaks pour qu’elle retrouve la forme. Elle a perdu beaucoup de sang ».

Nous étions heureux d’avoir un garçon et une fille. Quand nous allions en ville, je portais Jean-Maurice, assis sur une planchette contre mon ventre. Cécile poussait le landau dans lequel souriait notre Thérèse. Que de jours heureux !

***

Au travail, pas de gros problème. Cependant, les journalistes du Journal d’Alger me reprochaient d’avoir pris la place d’un camarade licencié. (Je n’ai jamais su pour quelle raison). J’ai vécu, à cette époque, l’accueil triomphal qu’Alger réservait à Marcel Cerdan, champion du monde. Il était debout, dans une décapotable, saluant la foule qui l’acclamait.

Corriger les articles des correspondants de toute l’Algérie n’était pas pour un journaliste un travail exaltant. J’avais envie d’être un véritable journaliste. J’eus l’idée d’écrire, deux ou trois fois par semaine, un billet intitulé « De mon clocher » et signé « La Cigogne ». Je me proposais de parcourir l’Algérie et de « croquer » des scènes poétiques ou simplement distrayantes. Après avoir quitté Le Journal d’Alger, j’ai continué à publier mes billets dans La Dépêche Quotidienne d’Algérie.

Pourquoi avoir quitté, avec les autres journalistes, le Journal d’Alger ? A la suite d’une crise survenue entre les quatre « patrons » du quotidien. Deux d’entre eux abandonnèrent le Journal d’Alger et fondèrent La Dépêche Quotidienne d’Algérie. Tous les journalistes les suivirent.

J’avais le même travail à La Dépêche : la Régionale. Mais assez rapidement, le rédacteur en chef me proposa de faire une grande enquête économique et sociale sur la région Orléansville, Milliana, Affreville. J’étais ravi. J’ai publié une bonne vingtaine d’articles sur ce que j’appelais « la future Californie algérienne ». Ces articles firent sensation.

Mais je ne me plaisais pas à La Dépêche que dirigeait un gros colon. Jamais dans ce quotidien il n’était question des graves problèmes qui secouaient en profondeur le pays. Ma conscience de chrétien me disait : « Tu ne peux pas continuer à collaborer avec une presse qui n’est pas digne de ce nom ».

J’ai écrit au directeur de l’Ecole supérieure de Journalisme de Lille, M.Robert Hennart, pour lui demander de me trouver un nouveau job en France. Il me répondit : « L’évêque d’Alger m’a écrit pour me demander de lui indiquer un journaliste apte à diriger, dans son pays, un hebdomadaire catholique. Tu es tout indiqué pour remplir cette tâche. Je vais lui écrire ».

Et c’est ainsi, pour ma plus grande joie, que j’ai quitté La Dépêche pour devenir le rédacteur en chef de l’Effort Algérien dont le directeur, Eloi Laget, avec l’accord de l’évêque, avait l’ambition de faire de ce modeste mensuel un journal moderne, dirigé par un professionnel, et diffusé dans toute l’Algérie. Je me suis donné à fond à cette tâche rude et difficile. Cécile regrettait mon départ de La Dépêche où mon avenir professionnel était assuré. Nous avions trois enfants. Elle pensait que l’Eglise d’Algérie était pauvre et que je regretterais un jour ce choix.

Je ne l’ai jamais regretté. J’ai travaillé pendant six ans à l’Effort Algérien. Il progressait dans l’opinion publique. Nous voulions changer les mentalités et créer la Communauté algérienne. Nous voulions que la justice règne pour toutes les populations. Nous voulions aussi améliorer les structures politiques et sociales du pays.

J’ai participé à la rédaction des éditoriaux qui faisaient hurler la presse quotidienne, j’ai publié des enquêtes et des reportages, j’ai dirigé la chronique des livres.

C’est ainsi que j’ai contribué à faire connaître, par mes articles, les premiers écrivains algériens : Mouloud Feraoun Mohammed Dib et Mouloud Mammeri. Je les ai interviewés avant qu’ils soient connus en France. Ils sont devenus mes amis. Dans deux livres de Mehenni Akbal, on trouvera leurs lettres.

Notre journal progressait et intéressait à la fois les catholiques qui souhaitaient un changement et l’élite algérienne. Ainsi Ferhat Abbas s’est abonné à l’Effort Algérien.

Mais quand la guerre d’indépendance a commencé, notre journal – qui ne souhaitait pas l’indépendance et rejetait les thèses de l’Algérie française – périclita. Nous partagions le projet d’Albert Camus : une même patrie pour les Algériens et les pieds-noirs (Européens d‘Algérie).

Pendant cette guerre, Camus est venu à Alger pour lancer un appel en faveur de la paix au FLN et au gouvernement français. J’ai assisté à cette séance historique, signé cet appel et tendu ma main à Camus.

La guerre d’indépendance progressant, l’Effort Algérien a perdu de nombreux lecteurs. On ne pouvait plus me payer mon salaire. J’avais trois enfants. Comment faire ? A regret, nous avons quitté l’Algérie fin décembre 1956 après avoir loué notre maison d’Hydra (construite sur les plans de Roland Simounet) à une Musulmane. Mais, dès que le FLN eut pris le pouvoir, notre belle maison (qui nous avait coûté dix ans d’économies et obligé Cécile à confier ses enfants à ses parents pour enseigner) a été confisquée par le nouvel Etat. Dure épreuve pour Cécile et moi. Il nous a fallu cinq ans pour « digérer » cette spoliation injuste.

Appauvris, nous avons atterris rue de Roncq à Tourcoing dans une maison ouvrière. Nous avons dû acheter un poêle, du charbon et des vêtements chauds. Nous avions des dettes contractées auprès de deux amis. Nous les avons remboursées un peu plus tard. Nous n’avions pas de voiture. J’allais à pied et en bus à Roubaix. J’avais été embauché par Nord Eclair. Cécile regrettait l’Algérie et sa maison d’Hydra. Elle a été opérée pour lui permettre de marcher mieux : allongement du tendon d’Achille. Epreuve longue et très douloureuse. Pas de vacances. Aide de nos amis Duhamel. Jean-Maurice a, lui aussi, été gravement malade.

Nous n’aimions pas notre logement. En 1958, nos avons trouvé un appartement pas très grand, à Roubaix, dans une rue proches des Hauts Champs. Face à notre immeuble, il y avait des constructions anciennes du Textile. C’est là que le tout premier Auchan s’est installé avec le souci de ses dirigeants de vendre leurs produits « à l’américaine ». Ce fut un succès. D’autres Auchan furent créés dans la région et, ensuite, dans la plupart des grandes villes françaises. Auchan n’a pas cessé de concurrencer Carrefour.

Notre appartement n’avait que deux petites chambres : Jean-Maurice et Thérèse occupaient l’une d’elles. L’autre était celle des parents : Pierre y dormait près de notre lit. A l’arrière, nous avions vue sur un stade. L’église Sainte-Bernadette n’était pas loin. Pierre était un diable de petit garçon qui se sauvait pour aller jouer dans la rue. Cécile, avec son handicap, ne pouvait pas courir derrière lui. Nous avons été obligés de mettre en pension à Estaimpuis notre petit garçon. Ma situation professionnelle s’améliorait. Je devins chef de service. J’ai acheté, d’occasion, une Peugeot. A Noël 1958, j’ai offert notre premier téléviseur à Cécile qui s’en montra ravie. Ses parents nous ont rendu visite.

En 1960 ou 1961, nous avons acheté un terrain de 520 mètres carrés à Hem, avec l’argent que nous avait prêté le papa de Cécile. Très vite, en nous privant de distractions, nous avons « bâti » notre deuxième maison. Nous y avons vécu quinze ans, de 1965 à 1980. Cécile aimait beaucoup sa maison qui était spacieuse, bien située et facile pour elle. Il n’y avait que 7 ou 8 marches pour mon monter dans deux chambres et la salle de bains. A l’étage supérieur, il y avait une autre pièce, qui fut celle de Jean-Maurice, et le grenier.